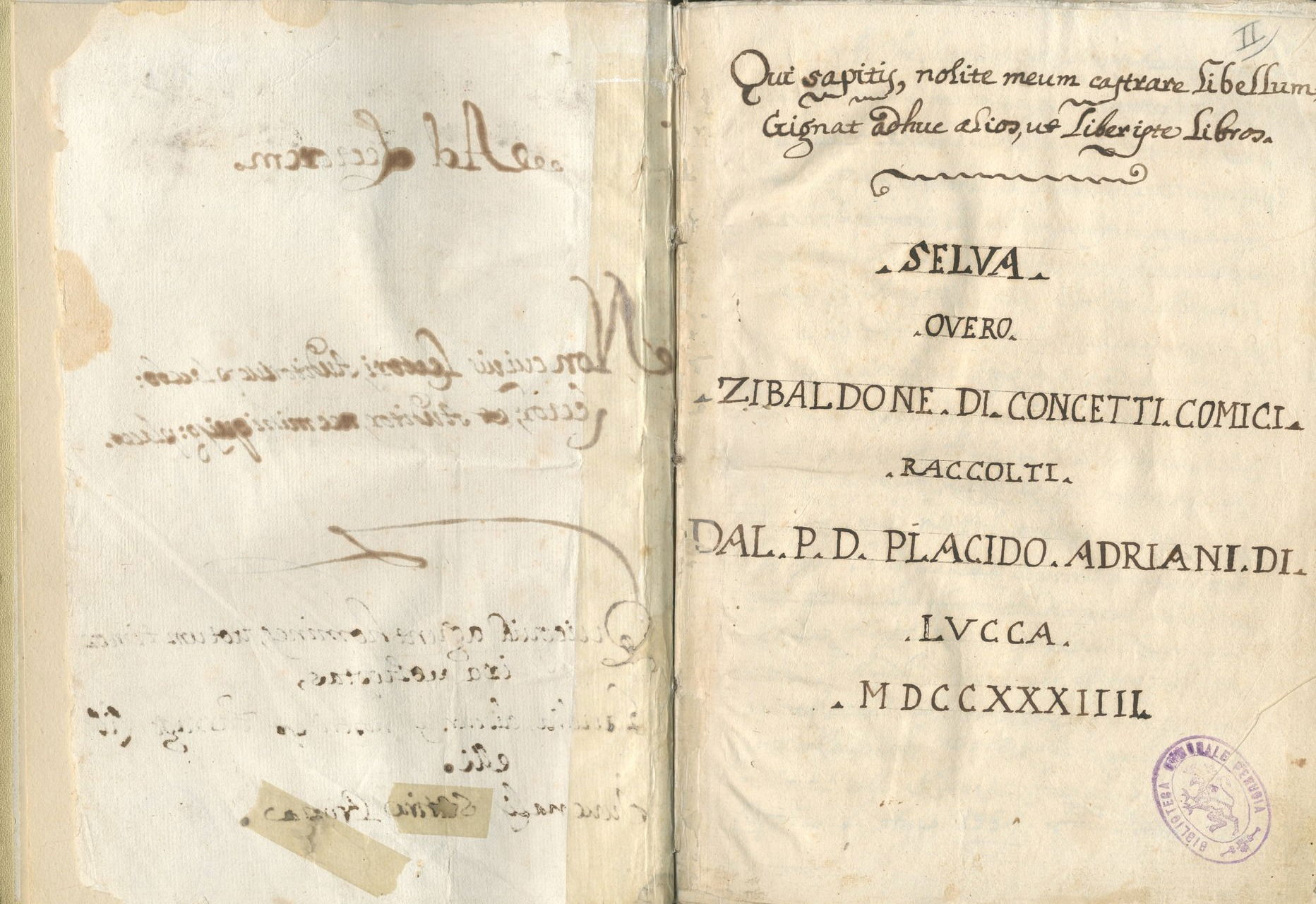

La Selva di Placido Adriani

La Selva di Placido Adriani rappresenta per molti aspetti un unicum fra i repertori analizzati finora: un monaco lucchese appartenente all’ordine benedettino scrive, a Montecassino, scenari napoletani collezionati poi a Perugia. La raccolta è scoperta ancora una volta da Benedetto Croce nel 1898, che ne dà notizia sul “Giornale storico della letteratura italiana”, Un repertorio della commedia dell’Arte, dove peraltro segnala –oltre la Selva – anche un volume di Dissertazioni varie, una raccolta di quattro commedie e i Discorsi cavallereschi. Tra il 1897 e il 1898 sono portati alla luce i più preziosi documenti dell’Improvvisa napoletana: lo Zibaldone di Annibale Sersale e la Selva di Placido Adriani. La rivalutazione del manoscritto avviene tramite la riscoperta operata da Mario Apollonio che inserisce la Selva nella sua Storia del teatro italiano perché “colpisce l’impegno del raccoglitore di fronte a una disciplina ecclesiastica, le intemperanze della raccolta: era un’opera di cultura, si proponeva d’esser tale e a noi serve come tale”. Sicuramente gli strumenti che ha Apollonio mancano della piena conoscenza dell’ambiente teatrale a cavallo tra dilettantismo e professionismo e quello che quindi avrebbe garantito la comprensione delle finalità dell’opera di don Placido la cui vita è stata consacrata al teatro. Un puntuale profilo biografico è dato dallo studio di Claudio Lepore, condotto presso il monastero perugino di S. Pietro. Qui lo studioso rinviene altri sei manoscritti da ricondurre allo stesso Adriani: tra questi, I due Costantini e Mano bianco non offende sono attualmente custoditi presso la Biblioteca Comunale Augusta di Perugia. Il monaco lucchese, Padre Placido Adriani, autore della raccolta, attinge a piene mani dalla vivace tradizione napoletana tutto il materiale inserito all’interno della sua raccolta. L’evoluzione del rapporto fra il teatro e il monaco benedettino inizia con il viaggio che don Placido compie nell’Italia meridionale, fra i teatri materiali di primo Settecento, attraverso cui scoprirà il modello di scenario canonizzato negli ambienti napoletani. Qui avviene l’incontro con comici dell’arte, professionisti e dilettanti. Il profilo biografico restituisce appieno la figura enigmatica e schizofrenica di questo monaco lucchese, costantemente in bilico tra un atteggiamento nostalgico, volto a raccogliere e preservare la cultura del passato e la frenesia attorica dell’interprete pulcinellesco; di un uomo sì dall’intelligenza vivace, curiosa, pronta a cogliere gli stimoli dal mondo temporale gli giungono attraverso le frate della vita monastica, ma animato da un indulgere sul tempo trascorso, su di un passato di cui è possibile salvare la cultura. Tuttavia l’animo del raccoglitore si coniuga nel campo teatrale, e solo in quello, a un interesse vivo e principe tra quelli del padre benedettino, restituendo dei testo drammatici non soltanto ampiamente rappresentativi del clima culturale napoletano, ma guidati altresì da una precisa estetica, da una riflessione interna ai generi praticati. Le ragioni che hanno spinto il monaco lucchese alla produzione di questa raccolta si riflettono nell’intenzione di condurre una missione educativa verso i religiosi che lo circondano. Questo nonostante la scarsa professionalità attoriale di coloro che prendevano parte alle rappresentazioni, non essendo comici professionisti. A tal proposito, è lo stesso Adriani a spiegarci i motivi alla base della creazione della raccolta e perché questa è da collocare nella sfera del dilettantismo: la Selva io l’ho fatta perché ho provato, e toccato con mano, che anche i più bravi recitanti all’impronto dovendo fare 15 o 20 recite diverse, li mancano, conforme si suol dire le parole, e per lo più replicano l’istesso; ancora chi fa la parte soda di Innamorata e donna non sempre trova pronto per li dialoghi di amore, sdegno e per questo ho raccolto tutto, acciò ognuno abbia panno per potersi verstire. Tra le principali caratteristiche che il manoscritto presenta a confronto con le raccolte analizzate finora, trovano spazio l’eccessiva lunghezza del dettato e l’assenza di tecnicismi che vengono sostituiti da parti più esplicite e lazzi. Adriani infatti “non si limita a collezionare soggetti, li spiega e li interpreta; egli è portato a riempire gli spazi bianchi dello scenario, a sostituire alla fantasia, all’esperienza e all’intuito di un attore professionista, una tirata, un lazzo, una scena comica”. Attraverso questo percorso teatrale, don Placido svela anche la volontà di raccontarsi in quanto individuo.