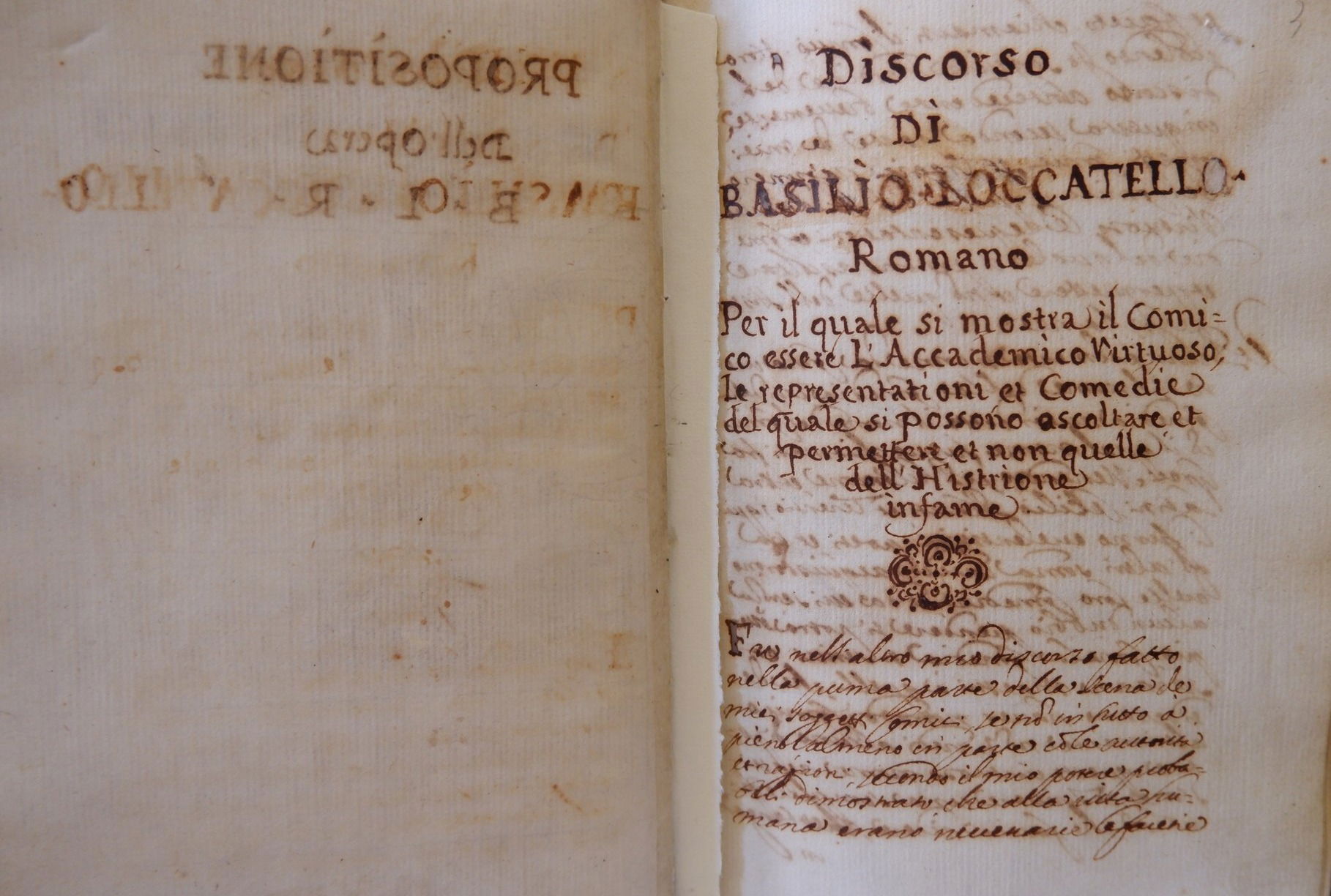

Basilio Locatelli, Della scena de soggetti comici

Locatelli, autore di una delle raccolte più famose attualmente custodita alla Biblioteca Casanatense di Roma, accademico dilettante, difende la dignità dello scenario in quanto responsabile della rappresentazione all’improvviso. Nel discorso introduttivo al secondo volume degli scenari (1622), definisce come attore virtuoso il solo dilettante mentre il professionista è “infame”. Questo perché, come sottolinea Taviani, “per un uomo del Seicento, membro dell’Accademia degli Umoristi, centrale è il teatro degli accademici, delle Corti, magari dei Collegi (primi fra tutti i collegi dei gesuiti) mentre culturalmente ed anche teatralmente marginale è il teatro dei professionisti”. Si aggiunga che nel Seicento la polemica contro i cosiddetti histrioni era molto vivace e i professionisti dovevano quotidianamente difendere il proprio diritto, oltreché dignità. La contiguità cronologica tra la raccolta delle «favole» scaliane e i «soggetti» locatelliani è una determinante conferma dell’utilizzo diffuso dello scenario, il quale, nato come strumento tecnico funzionale alla drammaturgia orale dei comici dell’Arte, faceva ormai parte della storia del teatro secentesco, utilizzato come mezzo di «trasformazione» e di «traghettamento» di qualsiasi trama narrativa sui differenziati palcoscenici. In ogni caso, sembra di poter affermare che la raccolta rientra nel repertorio della prima generazione di comici, a fianco de lo Zibaldone del Bottarga, delle Favole di Scala e dell’anonimo Corsiniano. Come scrive A. Testaverde, «ma se nelle raccolte precedenti gli scenari sono exempla della drammaturgia all’improvviso dei comici professionisti, i soggetti locatelliani vanno interpretati come il più ampio repertorio compilato da un accademico per raccogliere l’universo teatrale italiano del tempo, riscritto per l’improvvisazione teatrale». La raccolta è l’unica datata: le due parti infatti si riferiscono rispettivamente al 1628 e 1632. Vengono ritrovate nel 1894 dal giornalista Antonio Valeri, che ne annuncia la notizia sulla rivista «Nuova Rassegna». Gli scenari locatelliani sono citati nella prima edizione romana della Drammaturgia dell'Allacci(dove peraltro si fa riferimento a Vincenzo Buzzi, medico e accademico Umorista romano, in quanto appartenenza) e poi dal Bartoli. I titoli, con la descrizione dei soggetti, sono trascritti in dettaglio da Pandolfi. Questo grande repertorio offre un ventaglio di topoi drammaturgici diversi fra loro, per ampiezza e intreccio. Gli scenari si ripetono e allo stesso tempo variano, e questo testimonia il fatto che i testi venivano sì trascritti ma anche modificati a seconda delle esigenze dei comici, della loro bravura, e della tipologia di pubblico che si trovavano di fronte. Sia in questa raccolta che nell’Anonimo corsiniano è evidente la traccia di alcuni scenari di successo dello Zibaldone di Bottarga, che infatti vengono ripresi. Questi “prestiti” sono però trattati da Locatelli con una differenza: egli infatti ne dà una trascrizione più ampia e dettagliata di quella del Codice Corsiniano e di questo è consapevole lui stesso, sostenendo infatti di aver voluto dare una riscrittura a testi preesistenti in modo da poterli portare sulle scene senza doversi vergognare: “le materie prime sono tutte ricevute, il lavoro consiste nella selezione e rielaborazione del già dato. L’aspetto forse più originale degli scenari locatelliani è questo: il processo di nascita del canovaccio non deriva da appunti presi in merito all’improvvisazione dei comici, né gli stessi si propongono come perfetto esempio su cui basare lo schema recitativo. Questi scenari infatti hanno come unico scopo quello di realizzare dei testi scritti appositamente per semplificare l’improvvisazione teatrale. La parola testo, prima di significare un testo parlato o scritto, stampato o manoscritto, significava “tessitura”. In questo senso non c’è spettacolo senza “testo”. Ciò che concerne il “testo” (la tessitura) dello spettacolo può essere definito come “drammaturgia”, cioè dramaergon, lavoro, opera delle azioni. Il modo in cui le azioni lavorano è l’intreccio. Non sempre è possibile distinguere ciò che nella drammaturgia d’uno spettacolo si può chiamare “regia” e ciò che si può chiamare “scrittura” dell’autore. Questa distinzione è chiara solo in un teatro che voglia essere l’interpretazione di un testo scritto. L’operazione permette di dare nuova vita a scenari ormai appartenenti alla tradizione dei comici e sedimentati nelle loro esperienze: partendo da un’opera di riscrittura infatti, l’interpretazione è il risultato di un’interiorizzazione del testo, il cui esito cambia a seconda dell’interprete che vi si immedesima. Dal punto di vista materiale, invece, il Codice si presenta in buono stato: è infatti caratterizzato da una legatura in cuoio, una cucitura su fettucce e un capitello su canapa. Le carte hanno caratteristiche tali da far dedurre che siano state anticamente foderate in seta, anche se vengono poi plastificate in un secondo momento (anni ’50). La fascicolazione invece, resta quella trovata: rigida, marrone e rivestita in pelle. Curioso, comunque, come al fondo di ogni opera ci siano sempre le iniziali dell’autore (B.L.R.), quasi a volerne ribadire la specifica paternità. L’opera che apre la rassegna delle commedie, come nel caso della Corsiniana, è ancora un canovaccio di matrice epico-cavalleresca, L’Orlando furioso, qui presentato solo con titolo e relativa dicitura Opera Heroica rappresentativa dove però pur facendo riferimento esplicito ai canti del poema ariostesco e spesso riproponendone lessico e sintagmi, nel proprio canovaccio rielabora gli stessi episodi contemplati dalla versione corsininana. È possibile allora che Locatelli abbia ripreso la materia del modello degli Scenari più scelti d’istrioni, l’abbia integrata con il poema dell’Ariosto e abbia tralasciato quanto non gli risultava intelligibile. Dopo l’elenco numerato dei personaggi che prendono parte alla rappresentazione, viene presentato il canovaccio: anche qui come nel caso della Corsiniana il tratto è marcato e deciso sebbene meno organizzato (la grafia infatti si fa priva di spazi).