Anonimo Corsini

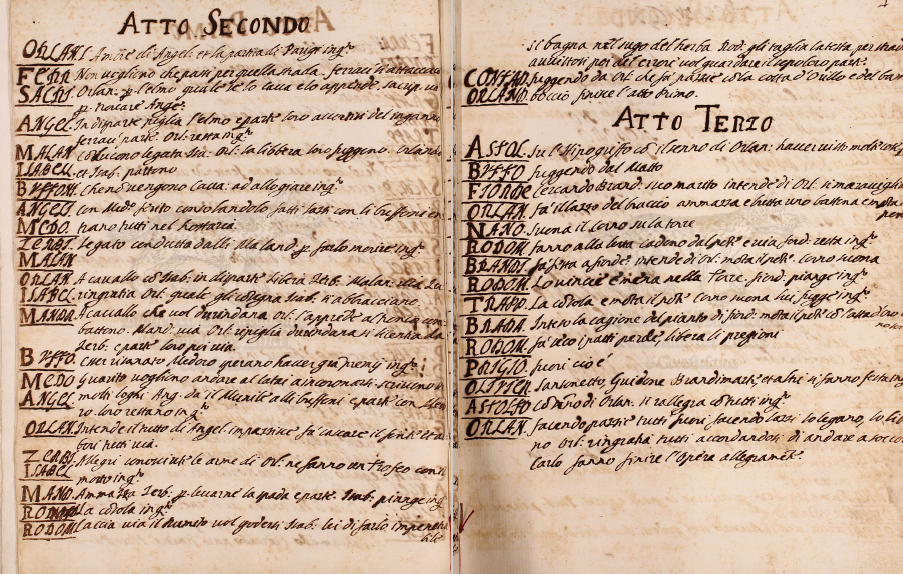

La Raccolta di scenari più scelti d’istrioni è divisa in due volumi ed è attualmente conservata a Roma presso la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. È stata scoperta da Albino Zenatti nel 1885. Secondo alcuni, il Codice è appartenuto al periodo romano del cardinalato Savoia, fra il 17 febbraio del 1612 e il 1642 che corrisponde alla data in cui Maurizio divenne principe regnante; negli studi precedenti, viene ricondotta al periodo compreso tra gli ultimi decenni del Cinquecento e la prima metà del Seicento. La raccolta potrebbe essere appartenuta a una compagnia di comici legata a Vittorio Amedeo, Maurizio e Tommaso di Savoia (tesi sostenuta dalla presenza nei canovacci dello zanni Bertolino, nome d’arte di Nicolò Zecca). Questo aspetto è avvalorato dal fatto che sulla rilegatura del Codice è impresso lo stemma del cardinale Maurizio di Savoia. Il problema della datazione degli scenari corsiniani si intreccia con le difficoltà relative all’identità e allo scopo dei redattori. Come sottolinea Demis Quadri all’interno della propria tesi di dottorato presentata all’università di Friburgo e di Berna nel 2010, gli anonimi compilatori degli Scenari più scelti d’istrioni, ad ogni modo, non ci hanno concesso un brano preliminare analogo alle due note dal titolo “Basilio Loccatello Romano a chi legge”, e nemmeno ci hanno avvantaggiato col nome d’un dedicatario, limitandosi a nascondere tra le carte del primo manoscritto un enigmatico “Occulto Accademico Umorista” leggibile in controluce. Dunque, come sottolinea Beltrame, date le firme nascoste su due pagine del titolo, il manoscritto non può precedere il 1603, data di fondazione dell’Accademia degli Umoristi. Dapprima proprietà del Principe Cardinale, patrocinatore dell’Accademia dei Desiosi di Roma, il manoscritto è stato poi recepito dalla biblioteca popolare della famiglia Corsini attorno al 1736, prendendo appunto il nome di Codice Corsiniano. La Raccolta è divisa in due volumi le cui dimensioni sono 300 x 230 mm e che differiscono nel numero delle carte: 249 carte il primo e 216 il secondo, tutte numerate a penna. La rilegatura è in pelle rossa e reca delle decorazioni in oro tra cui spicca lo stemma cardinalizio. I due volumi recano rispettivamente in copertina i titoli “Prima parte” e “Seconda parte”. A differenza di altre raccolte scelte per questo nostro progetto, il Codice, per ognuno dei 100 canovacci di cui consta, comprende un frontespizio illustrato a colori. Questo accade per tutti i canovacci a eccezione de La gran pazzia di Orlando (I/1) e La cieca (II/1) dove le immagini che accompagnano il testo scritto sono anticipate da un acquarello contenente il titolo separatamente dal frontespizio. L’espediente è certamente utilizzato per dare alle due illustrazioni funzione di frontespizio dei due volumi. Tutti gli scenari presentano un’intestazione contenente titolo e genere, inseriti entrambi in una cornice decorata: il primo caratterizzato da alcuni ornamenti, mentre il secondo circoscritto da una semplice cornice quadrangolare. Il repertorio è costituito da settantacinque commedie, undici pastorali, dieci tragicommedie, due opere turchesche, una tragedia e un’opera reale (a titolo di confronto, il repertorio di Scala, oltre a quello della “comedia” - il più numeroso - comprende anche i generi “opera regia” o “reale”, “opera mista”, “opera eroica”, “pastorale” e “tragedia”). Ma soprattutto ogni frontespizio, nella sua parte preminente, illustra un momento particolare dell’intreccio, che può essere quello stesso cui fa riferimento il titolo, oppure di carattere generale. Come si accennava, il Codice Corsiniano è stato recentemente pubblicato in edizione bilingue (tranne che per i saggi) da Stefan Hulfeldcon il titolo di Scenari più scelti di istrioni realizzata nell’ambito del progetto Humanitas und Zivilisationim Spiegel deritalienischen Improvisationskomödie, promosso dall’Institut fürTheaterwissenschaft dell’Università di Berna con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Oltre quella già citata di Demis Quadri che si occupa principalmente dell'uso del linguaggio e dei motivi letterari negli scenari corsiniani sempre nel contesto del diciassettesimo secolo con l’opera Gli Scenari più scelti d’istrioni: un’analisi di lingua e contenuti, restano da segnalare altre due dissertazioni di dottorato, ciascuna incentrata su un aspetto specifico; nell’insieme queste analisi danno una visione completa della lettura del Codice. Sebastian Hauck decide di concentrare la propria analisi sulle scene e sul ruolo della follia nel manoscritto così come in altre raccolte di scenari, con particolare enfasi sulla contestualizzazione storico-teatrale e culturale di Isabella Andreini in relazione alla sua performance nella Pazzia di Isabella del 1589. Infine è Elsebeth Aasted a occuparsi di catalogare tutte e 100 le illustrazioni e di analizzare la loro relazione con i testi: mettendo in risalto come i risultati di questa ricerca mostrino che le immagini non vogliono ritrarre letteralmente le esperienze dei comici ma riflettono il desiderio di trasmettere effetti visivi specifici atti a coinvolgere lo spettatore (in questo caso meglio dire genericamente l’osservatore). C’è chi attribuisce a una troupe amatoriale l'iniziativa di sedimentare il manoscritto e le sue illustrazioni, allo scopo ipotizzato di fornire informazioni per l'istruzione di questi dilettanti, ma Aasted suggerisce che solo una compagnia professionale sarebbe qualificata per capirne i contenuti. Il tono di questi scenari mostra come l'unica intenzione delle loro illustrazioni sarebbe quello di decorare i rispettivi frontespizi, allo scopo di impressionare a tal punto il pubblico da incrementare le commissioni delle esibizioni da parte di patroni o mecenati e di aumentare così le possibilità lavorative dei comici. Stefano Mengarelli, in What the Corsini Scenari can tell us about the Commedia dell’arte, riassume queste posizioni e si propone di dare così il proprio contributo agli studi inerenti il Codice. Mengarelli ritiene che la preoccupazione dell'artista fosse principalmente quella di trasformare informazioni testuali in informazioni visive. Le connessioni sono in riferimento al titolo, a un momento del testo, alle burle architettate dai vari personaggi e così via. In questo senso, sostiene che la più chiara trasposizione visiva di un titolo si verifica nel frontespizio di Li sei simili (I/47) dove appunto si vedono le tre coppie di gemelli eponimi. Ma è vero anche, secondo la nostra osservazione, che solo raramente un'illustrazione si riferisce a una singola scena specifica, come avviene nel caso de Le due schiave (I/16) dove il frontespizio si riferisce a una scena del secondo atto in cui l’araldo suona la tromba per sottolineare la vendita delle schiave Isabella e Doralice. Le immagini che accompagnano ogni singolo testo illustrano in particolare il lazzo o la burla più significativi attorno ai quali si gioca l’intreccio drammaturgico: ad esempio nello scenario Il giardino, «il lazzo della scala», forse tra i più diffusi per la possibilità di clamorose ed esilaranti cascate in scena da parte di uno Zanni, è illustrato da un acquarello che descrive la scena: «Francatrippe con la scala» mentre «l’appoggia al giardino». Più spesso invece l’autore sceglie di rappresentare più scene creando una sorta di montaggio, di illustrazione-manifesto, come avviene ad esempio per La maga (II/8). Queste illustrazioni esprimono una visione trasfigurante che sorge sopra gli aspetti della pratica teatrale per sfruttare la commedia all'improvviso iconograficamente. Attraverso questo manoscritto, i suoi creatori, patroni e lettori hanno incorporato la commedia all'improvviso nel proprio paradigma. Nonostante le loro carenze estetiche, le illustrazioni Corsini si irradiano facilmente nel contesto del loro patrono e della sua cerchia di attori amatoriali cortigiani, rispetto agli attori professionisti retribuiti. Questo atteggiamento diventa esplicito sul frontespizio de La commedia nella commedia (I/34), di cui la rappresentazione dei comici professionisti, impegnati a esibirsi in un festival, sono relegati a un semplice cavalletto con fondali dipinti. Il Codice mostra numerosi riferimenti intertestuali agli scenari di Bottarga, Scala, Locatelli, del Correr e altri. Quanto ancora alla datazione, Aasted conduce delle ricerche che la portano a giudicare il Codice come una delle collezioni più antiche, facendolo risalire al 1570-91. Ma la datazione del Codice resta comunque incerta, probabilmente anche a causa del passaggio che ha avuto tra diversi collezionisti, come sostiene Hulfeld; che peraltro, come già Testaverde, sottolinea inoltre che tra il 1621 e il 1642 era in possesso di Maurizio Savoia, figlio cadetto del duca di Savoia Carlo Emanuele I e di Caterina Michela d’Asburgo, che ricoprì il ruolo di cardinale diacono di Santa Maria in Via Lata (oggi via del Corso a Roma). Analizzando i frontespizi si evince fin da subito che una delle caratteristiche che accomuna ogni immagine è il fatto che vengano presentati pochi personaggi: tendenzialmente lo schema più frequente prevede la raffigurazione di tre individui, anche se il numero può salire anche a sei o in casi eccezionali, a scopo araldico, anche più, come quello del già citato canovaccio de La gran pazzia di Orlando (I/1). È probabilmente una scelta dove convergevano tanto le esigenze di composizione dei quadri che la pratica scenica. Di conseguenza, ogni nostro commento prende in considerazione il contesto in cui le scene si svolgono (urbano, bucolico, privato) e le modalità con cui si decide di puntare l’attenzione su un particolare momento della vicenda. Spesso l’autore lascia traccia di un rifacimento o di una correzione. Altre volte mette in luce particolari nascosti che potrebbero sfuggire a una prima osservazione. La divisione per tipologie, le vignette illustrate della scena principe dello snodo drammaturgico fanno del Codice Corsiniano un unicum.