La Raccolta Casamarciana

L’antica tradizione partenopea, attraversata per tutto il Seicento da commedia all’improvviso e primo melodramma (genere accolto e divulgato assieme con Venezia), trova nel Settecento la sua espressione riguardo la necessità di un nuovo centro di riferimento per il suo vivace e articolato mondo teatrale: da qui, nel 1737, l’edificazione del San Carlo. È da questo fondamentale centro culturale che provengono i due volumi, a detta di Apollonio “importantissimi”, che sono presentati a noi sotto il titolo di Gibaldone de sogetti da recitarsi all’Impronto. La raccolta è preceduta da una lettera introduttiva firmata da Benedetto Croce il quale, dopo aver recuperato il manoscritto, decise di donarlo alla Biblioteca Nazionale di Napoli nel 1896.

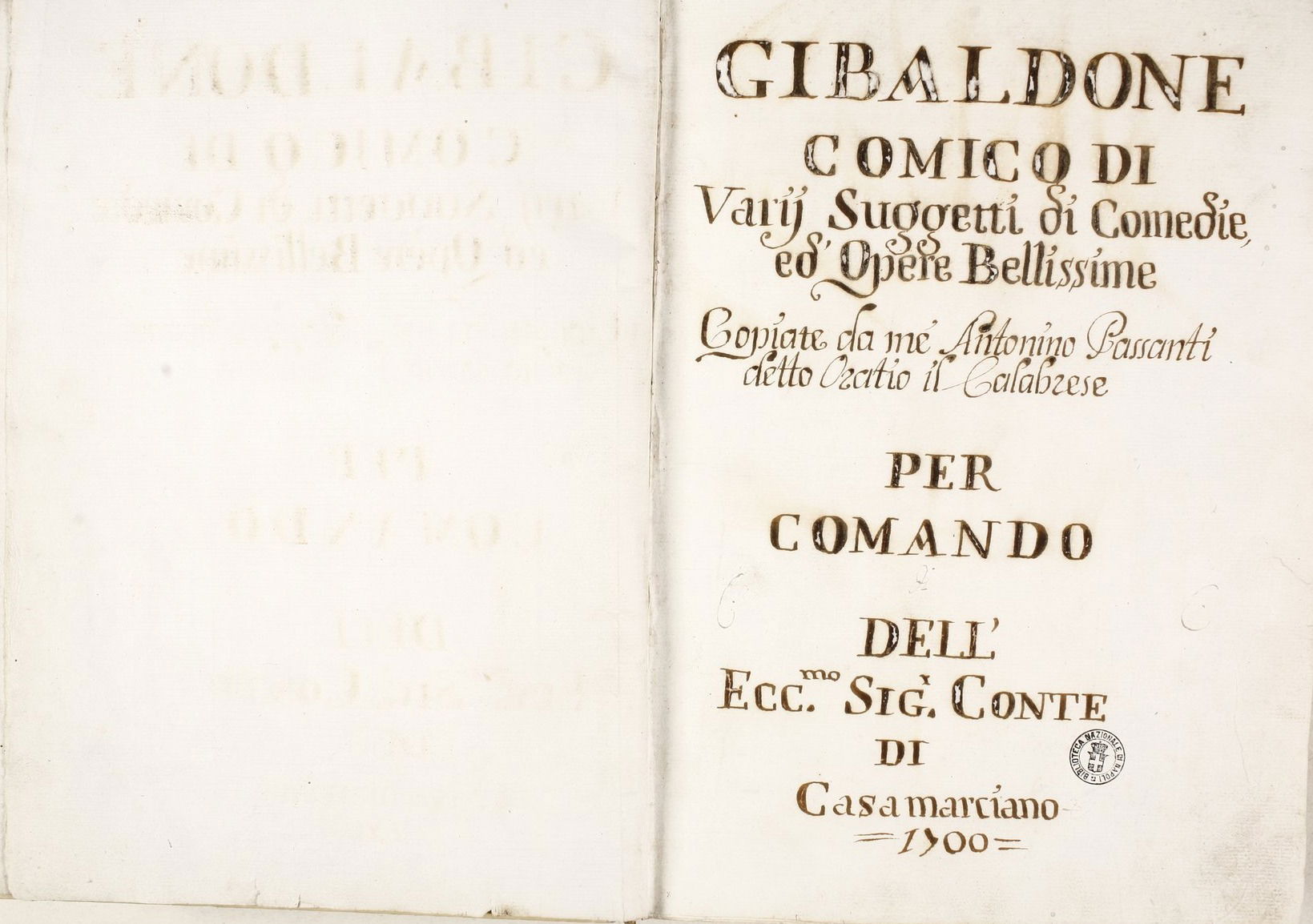

Comunicata la notizia sul “Giornale Storico della Letteratura italiana”, Croce intende lasciare il manoscritto alla Biblioteca: a giustificare, infine, la magrezza di questa mia comunicazione, dirò che ho donata la Raccolta alla Biblioteca Nazionale di Napoli dove può essere più utile agli studiosi che non in casa mia. La raccolta, inoltre, è stata edita integralmente a cura di Thomas Heck e di Francesco Cotticelli. Il primo dei due volumi reca il titolo Gibaldone de soggetti da recitarsi alll’Impronto. Alcuni proprij, e gl’altri da diversi. Raccolti di D. Annibale Sersale Conte di Casamarciano. Il secondo, di formato leggermente più grande, s’intitola Gibaldone comico di varij suggetti di Comedie, ed Opere Bellissime Copiate da me Antonino Passanti detto Oratio il Calabrese per comando dell’Ecc.mo sig. Conte di Casamarciano. 1700; introdotti da una copertina interna. Riguardo al primo, don Annibale Sersale, sappiamo che era figlio di Giulio Sersale il quale ricevette dallo zio la terra di Casamarciano su cui ottenne il titolo di conte; il secondo invece, il comico Antonino Passanti, è -come sottolinea Benedetto Croce- “ignoto ai nostri scrittori di storia teatrale”. Antonio Passanti detto Orazio il calabrese per comodo dell’Eccell.mo sig. conte di Casamarciano. Sull’autore si esprime anche Apollonio in riferimento all’opera Nerone imperadore: chi lo ha composto doveva essere uomo di storta cultura e di mediocrissime attitudini drammatiche. Dopo l’introduzione di Croce segue la tavola delle opere, elencate in ordine alfabetico e dotate di numerazione. Analizzando il canovaccio, a differenza dei precedenti, la struttura risulta leggermente più confusionaria: a una prima lettura infatti è possibile notare come l’assenza di uno schema ben preciso lasci il posto a un susseguirsi di appunti presi molto rapidamente dall’autore. Anche la distribuzione degli elementi sulla pagina è particolare, il titolo ad esempio è curiosamente posto in alto a sinistra. I nomi dei personaggi che dialogano sono sottolineati allo scopo di dar maggiore risalto e le indicazioni dell’allestimento. Dal punto di vista tematico, confluiscono nella raccolta trame diverse: da una parte ci sono le peripezie comiche tipiche delle maschere meridionali, dall’altra invece temi epico-eroici del teatro musicale. A tal proposito Apollonio scrive: qui Pulcinella si trova nel suo regno, e pulcinellesche sono le trame. Una comicità più semplice e più goffa, meno beffarda ma più movimentata, determina una serie di sviluppi qualche volta originali, anche quando gli argomenti sono i soliti celeberrimi. Voglio dire che il frammento comico, affidato all’estrosità della tradizione pulcinellesca sembra far dimenticare che la trama di commedie come il Convitato di Pietra, il Medico Volante e il Conte di Essex è vetusta e frusta. E ancora: si veda nell’Arcadiaincantata il celeberrimo motivo dell’isola magica scindersi in tante parti: gli amori delle ninfe e dei pastori, le avventure di Coviello. Tartaglia e Dottore, le beffe del Mago. Meccanicamente pastori e ninfe, come burattini, si rincorrono: la scena è una selva. Lo scenario è dunque caratterizzato dal sovrapporsi delle due maschere di riferimento, Coviello e Pulcinella, su tutti i modelli di ispirazione spagnola ma anche sulla drammaturgia di comici quali Biancolelli. In conclusione, come dichiara Apollonio, l’autore rivela in queste commedie “il desiderio di uscir dalla comune regola della trama e dei personaggi, mirando a una nuova festevolezza”. Nonostante gli accurati studi condotti sul manoscritto, è altresì condivisibile la riflessione di Cotticelli: più che approdare a soluzioni univoche e definitive, le esemplificazioni confluite nella raccolta e la trama di relazioni interne ed esterne che vi si delinea attestano l’entità e lo spessore di una ricerca di equilibri e di “tradizione” su cui grava il sospetto di una “impresa” bellissima, e “pericolosa” quanto inesorabilmente votata all’insuccesso. E in tal senso sembra che le prospettive di indagine collegate alla specifica dimensione di corpus dello zibaldone siano ben lungi dall’esaurire le loro straordinarie potenzialità. Rimangono invece in larga parte enigmatici i percorsi concreti e le modalità organizzative attraverso cui si radunarono e trascrissero i soggetti, come le evidenti connessioni con una pratica dello spettacolo tuttora prive di immediati riscontri oggettivi. Un dato, però, è certo: in maniera sommessa, silenziosa, quei minimi compendi scenici riflettono con la loro ricchezza di accenti la frenetica attività spettacolare che fu tratto distintivo della Napoli seicentesca.