Il manoscritto Montalvo

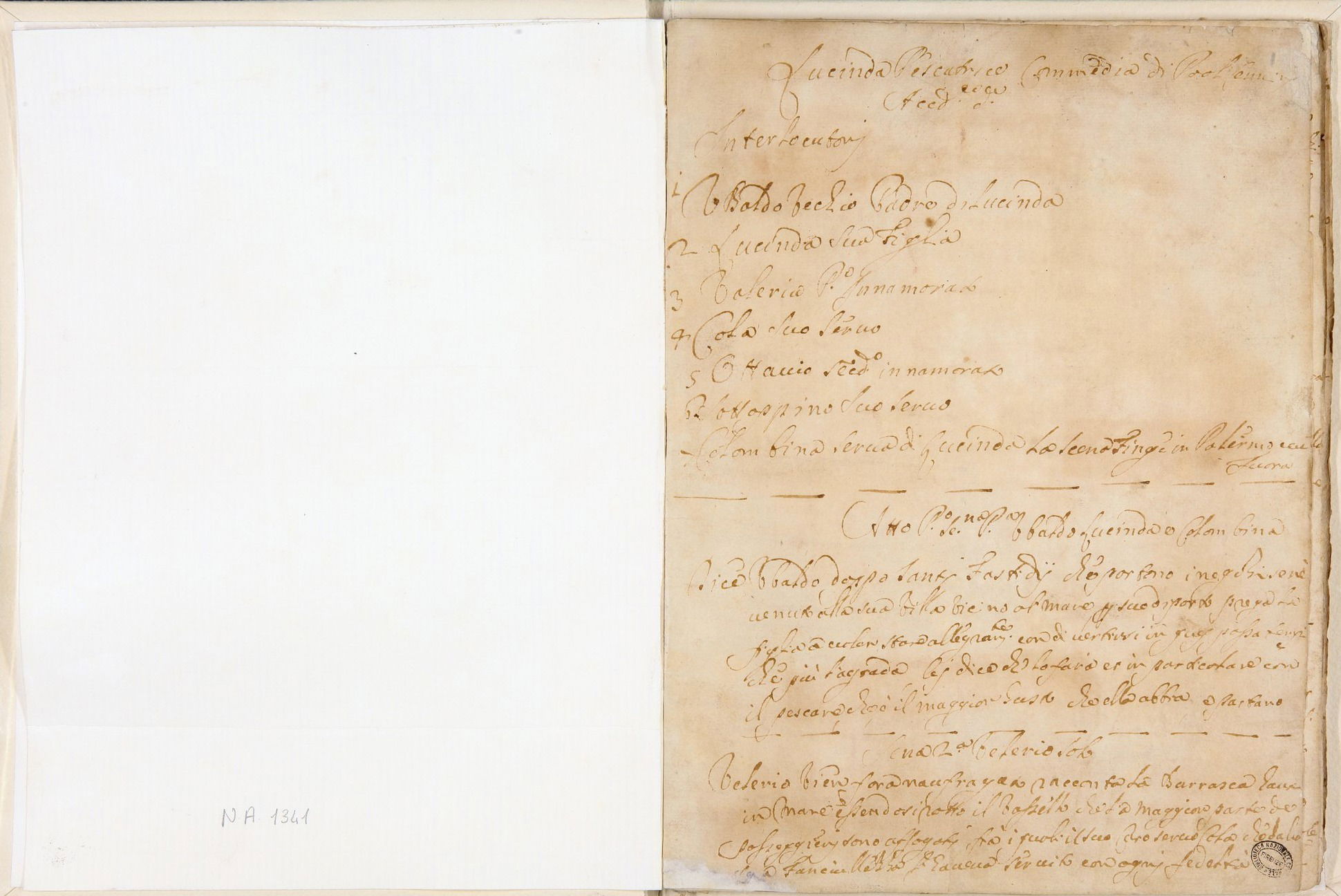

Quello che, ad oggi, definiamo il manoscritto Montalvo, nella sua forma originaria altro non era che una sorta di libro dei conti della stessa famiglia Montalvo. In seguito, a distanza di circa un secolo, viene utilizzato come fosse carta riciclata per la trascrizione di opere teatrali. La divisione del manoscritto viene così schematizzata da Testaverde: alcune carte contengono informazioni contabili, redatte con scrittura corsiva della fine del secolo XVI, e gli scenari, databili invece attorno alla prima metà del secolo XVII; a un terzo intervento appartengono le postille inserite nel testo delle commedie. Le prime annotazioni fanno riferimento a proprietà acquistate da Antonio Ramirez di Montalvo, uomo di cultura a servizio di Cosimo I, la cui famiglia era di origine spagnola. È nel secolo successivo che questo taccuino economico prende le vesti di un “piccolo repertorio drammaturgico” presumibilmente grazie ai figli di don Antonio, soprattutto don Ermando che sarebbe stato legato a compagnie di attori dilettanti sostenute dalla stessa famiglia spagnola. È lui infatti che figura tra i sostenitori dell’accademia fiorentina degli Apatisti. Nonostante ci sia scarsa bibliografia in merito, sappiamo però che l’accademia venne fondata nel 1635 da Agostino Coltellini e Benedetto Fioretti, radunando intorno a sé letterati e uomini di arte e scienza. Alla morte di don Antonio infine, il volume passa nelle mani del figlio Ermando che si occupa di attività performativa. La famiglia Montalvo del resto frequentava spesso questi ambienti: sia perché partecipava attivamente alla vita di corte, sia perché svolgeva opera di protezione nei confronti degli artisti. Questa vivace adesione a contesti diversi produce un repertorio formato da testi provenienti da ambiti diversi. Gli scenari riuniti nel manoscritto dei Montalvo sono l’esito di una trascrizione rapida e disordinata che non rivela alcun intento letterario bensì un uso pratico delle scritture, continuamente oggetto di revisioni e di nuove intromissioni. Il repertorio è formato da testi derivati da ambiti accademici, da produzioni di professionisti e da altri canali culturali. A sostegno della tesi che vede le carte oggetto di continui rimaneggiamenti da parte di comici e autori è il fatto che siano presenti correzioni di mani differenti, soprattutto riguardanti gli interpreti. Questo aspetto fa dedurre che il repertorio preso in esame sia stato largamente utilizzato sui palcoscenici. Inoltre, il fatto che siano presenti soggetti noti alimenta l’ipotesi secondo cui gli scenari del Montalvo siano frutto di memorie di spettacoli che vennero ben accolti dal pubblico: la natura drammaturgica di questo piccolo repertorio testimonia l’esistenza di una trama di fluidi rapporti tra l’ambiente teatrale professionistico e dilettantesco; sui palcoscenici delle pubbliche stanze o delle private accademie i testi recitati erano i medesimi e potevano essere liberamente riadattati secondo le esigenze del pubblico. Conducendo un’analisi dal punto di vista della descrizione interna, il manoscritto risulta dotato di maggiore leggibilità grazie a una serie di espedienti evidenziati dallo studio di Testaverde: nella descrizione è stata cambiata la punteggiatura che, oltre a seguire i criteri moderni, è stata usata come strumento di interpretazione del testo. Pertanto la virgola è stata introdotta per separare ogni azione dei personaggi sulla scena. Il capoverso è stato invece adottato al termine di ogni scena per mettere in evidenza il significato dell’espressione “in questo”, essa infatti segna il passaggio netto da una scena all’altra. Le frasi dirette sono state evidenziate tra virgolette (“”).